マラソントレーニングにおいてスピード練習の王道とも言えるインターバルトレーニング。市民ランナーにも人気があり、読者の方も行ったことがある人が多いのではないでしょうか。

しかし、具体的な効果や正しい方法を知らないまま取り組み、「きついだけでタイムが縮まらない」ことも多いことをご存知でしょか。

効率的な練習が行えず、タイムが縮まらないのはせっかくの練習がもったいない。

この記事では市民ランナーの方に向けて、インターバルトレーニングの効果と正しい練習方法を分かりやすく解説します。

私もインターバルトレーニングを取り入れてサブスリーを達成できましたので、目標達成したい方はぜひ参考にしていただければと思います。

インターバルトレーニングとは?

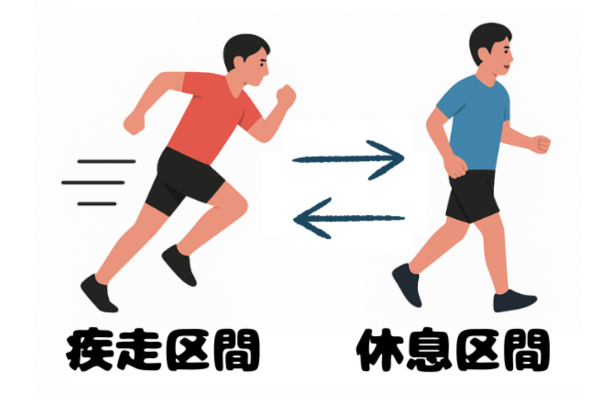

インターバルトレーニングとは、速いペースで走る「疾走区間」と、ジョグ等で体力を回復させる「休息区間」を交互に繰り返す練習方法です。

このトレーニングは、中学生から高校生、大学生、さらに実業団のランナーまで、幅広いレベルの選手に取り入れられています。

その効果の高さから市民ランナーにも非常に人気があります。多くの市民ランナーにとっては、「最も追い込む練習」として位置づけられているのではないでしょうか。

インターバルトレーニングの歴史

インターバルトレーニングの原型は「ファルトレクトレーニング」と言われ、野山や芝生などで下り坂は全力で走り、平地ではジョグでつなぐなどペースを変化させなら走る練習です。

今の形で流行したのは、1952年のヘルシンキオリンピックで長距離3冠を達成し、「走る人間機関車」とも言われたチェコスロバキアのザトペックからと言われています。

彼は400mのインターバルを1日で80本も行うこともあったとか。その本数には驚きですよね。

レペティショントレーニングとの違いは?

さらに、インターバルトレーニングとよく似た練習としてレペティショントレーニングがあります。

どちらも「疾走」と「休息」を交互に繰り返す練習方法ですが、この2つのトレーニングの明確な違いは「休息方法」です。

インターバルトレーニング

- 休息は「不完全休息」

- 体力を完全には回復させないまま、次の疾走区間に入る

- 休息時間は比較的短く、数十秒程度に設定されることが一般的

レペティショントレーニング

- 休息は「完全休息」

- 疾走区間が終わった後、数分間で体力を十分に回復させる

- 疾走区間のペースは、インターバルトレーニングより速くなる

インターバルトレーニングの効果

インターバルトレーニングでは足の筋力、走行スピード、VO2MAX、LT値の向上など様々な効果があります。

以下に詳細に解説していきます。

足の筋力、走行スピードの向上

インターバルトレーニングは、他のトレーニングに比べて疾走区間での走るスピードが速くなります。

そのため、フォームが大きくなり足に高い負荷を与えることができ、速く走るのに必要な足の筋力を向上させることが可能です。普段より速く走ることで、走行スピードの上限も引き上がります。

さらにインターバルトレーニングでは「エネルギーの生成工場」と呼ばれるミトコンドリアが体内で増加します。ミトコンドリアが増加することで、筋持久力の向上につながり、ペースの維持が可能となります。

VO2MAXの向上

「VO2MAX」とは「最大酸素量」のことであり、1分間に体内で取り込むことができる最大の酸素量を指します。

この値が高いほど、酸素を多く取り込め効率的にエネルギーを生み出せるため、速く走り続けることが可能です。

VO2MAXを効果的に高めるには、全力に近い負荷をかけることが必要です。しかし、そのような負荷を長時間維持するのは難しく、怪我のリスクも高まります。

インターバル走では休息区間があるため、全力に近い負荷を長時間かけることは可能なためVO2MAXを向上させるには適した練習と言えます。

- VO2MAXとは、体内に取り込める酸素量の値

- 走る際には酸素が必要なので、この値が高ければ速く走り続けることが可能

- VO2MAXは全力に近い負荷をかけることで向上

- インターバルトレーニングは休息区間を作ることで、全力に近いスピードで走ることが出来るので、VO2MAXを鍛えることが可能

LT値の向上

「LT値」とは、乳酸性作業閾値と呼ばれます。ランニング時に乳酸が急激に蓄積し始める運動負荷量を指し、これを向上させることはマラソン後半の失速予防やレースペースの底上げに直結します。

ダニエルズのランニング・フォームラによるとT(閾値)強度とは

- いわば心地よいきつさ

- 比較的速く走っているが、そこそこの時間(練習ならば少なくとも20〜30分間)維持できるペース

- (試合で)エリートランナーによっては20kmあるいはハーフマラソンを走るペース

このLT値を高めるためには、LTペースを維持して20分以上走る「テンポ走」が効果的ですが、負荷が高く苦手なランナーも多いため、LTペースとジョギングを交互に繰り返す「インターバル」でも向上することがわかっています。

LT値(乳酸閾値)付近のペースなので一般的なインターバルよりペースを落としを意識し、疾走距離や本数を多く設定(1km×15本、2km×7本など)します。

テンポ走より気軽に取り組め、長時間走行が可能なためスタミナ強化にも有効とされています。

インターバルトレーニングの練習方法

市民ランナーの間で非常に有名なインターバルトレーニングですが、正しい方法で行わなければ狙った能力を向上させることができません。

ここからはインターバルトレーニングの正しい方法を解説していきます。

目的を明確にする

まずは「どんなレースで、どんなタイムを目指すか」を具体的に設定してみましょう。目標レース・目標タイム・目標の大会までの期間を決めると、必要なペースやトレーニング内容が自ずと明確になります。

そして、目標が決まれば、「そのために不足している能力は何か」を考えます。

例えば「後半の失速を防ぎたい」「レースペースが速く感じる」など、自分の課題を洗い出すことで、インターバルでどの能力を強化すべきかが見えてきます。

距離や本数の設定

距離の設定は目的によって変わります。VO2MAXを向上させたいなら、疾走区間は2分以上で設定ペースは3000m~5000mのレースペースで行いますので、距離は1000m前後にするこが多く、本数は少なめに設定します。

一方でLT値を向上させたいなら、疾走距離を3~5kmなど長くしたり本数を多めにし設定ペースもやや遅めに設定します。

また5000mや10000mレースに出るなら、レース距離に近い総距離になるよう本数を設定することもあります。

休息の設定方法

休息時間は疾走時間の50%が目安(例:1000m疾走を4分で走った場合、2分休息)ですが疾走時間によって前後させます。

基本的にはジョグで繋ぐ方が練習効果は高くなりますが、初心者の方はウォークやその場で休憩してもいいでしょう。

また心拍数にも注目し、休息区間で最大心拍数の50%を下回らないように管理すると練習効果を最大限引き出せます。

またペースが落ちた時などには、休息時間を長めにとるなど臨機応変に対応するのもいいでしょう。

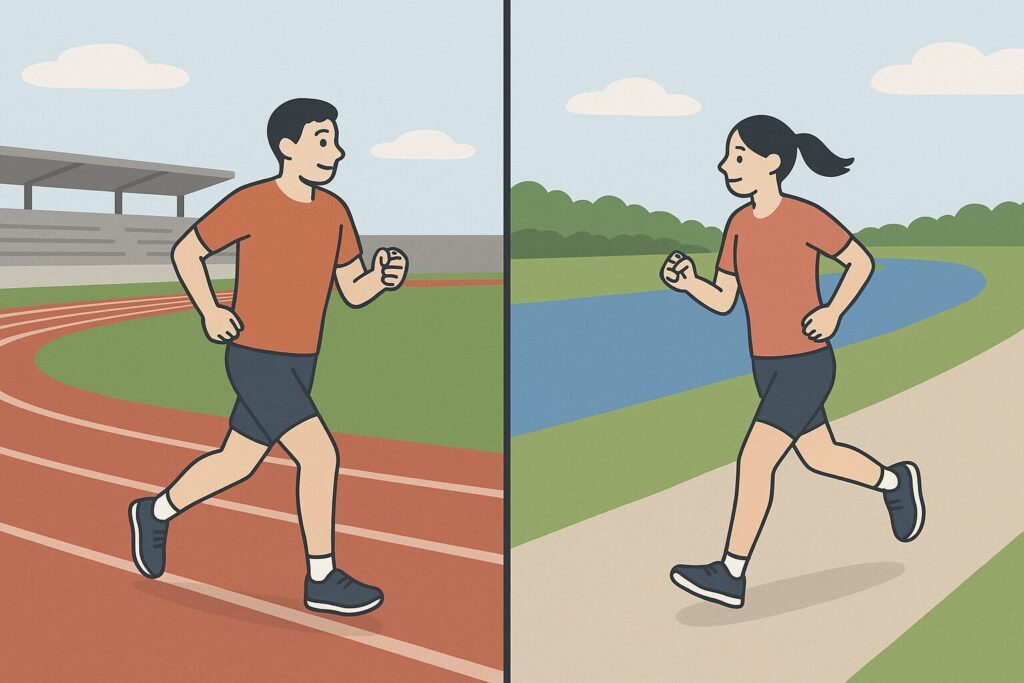

練習する場所

陸上競技場は一周が400mと決まっているため距離の把握が出来るので一番のおすすめです。ただ、初心者の方にとっては少し敷居が高いと感じるかもしれませんね。

そんな場合は人が少ない時間帯を狙ってみましょう。平日の昼間は比較的すいていることが多いです。

陸上競技場が難しい場合、河川敷や周回コースのある公園でもインターバルトレーニングが可能です。スマホのランニングアプリやGPSウォッチを活用して、正確な距離を測りながら練習してみましょう。

まとめ

インターバルトレーニングの効果と効率的な方法について解説しました。

インターバルトレーニングは、足の筋力やVO2MAX(最大酸素摂取量)、LT値(乳酸性作業閾値)など、さまざまな能力の向上を目指すことができます。ただし、それぞれの目標に応じた適切な方法を取らなければ、効果的に鍛えることは難しくなります。

適切な負荷と計画を設定し、自己ベストの更新を目指しましょう。